Storie dell’Italia che ce l’ha sempre fatta

Chi non ricorda la romantica storia di “Pretty Woman”, che nel 1990 rese popolare una sconosciuta Julia Roberts? O il recente, premiatissimo film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino? Già: ma che c’entra il cinema con i Cappelli di paglia di Firenze? C’entra, perché il connubio è di vecchia data e ben consolidato, come dimostrano le storie delle aziende che costituiscono l’omonimo distretto.

Situato alla confluenza di tre fiumi, Arno, Bisenzio e Ombrone pistoiese, il paese di Signa (“Città della Paglia”), 18.000 abitanti e un territorio di 19 chilometri quadrati che ne fa il più piccolo comune della provincia fiorentina, è la culla del cappello di paglia. Qui inizia nel 1714 la sua storia moderna, quando Domenico Michelacci comincia a coltivare il grano marzuolo, dalla spiga piccola con chicchi minuti, poco adatto per cavarne farina, ma ideale per ottenere paglia da intrecciare grazie al suo stelo lungo, lucido e flessibile. Presto la domanda internazionale di cappelli, realizzati grazie alla maestria diffusa nell’intreccio della paglia, impone una doppia semina annuale e la specializzazione di trattamenti, come l’imbianchimento al sole e poi con acqua ossigenata, e fasi di lavorazione: dalla selezione della materia prima alla manifattura delle trecce, cui provvedono le mani abili delle trecciaiole, alla loro cucitura per farne cappelli, alla realizzazione di forme per foggiare e stirare il prodotto finito.

Gran parte della popolazione signese è coinvolta nella nuova occupazione, cui vengono destinate zone sempre più vaste del territorio, che si estendono verso Prato, il Valdarno e l’area pistoiese. Crescono i comuni coinvolti, con Sesto Fiorentino, Poggio a Caiano, Brozzi, Quarrata, Prato e Chiesina Uzzanese che affiancano il fulcro del distretto, rappresentato da Signa, Campi Bisenzio e Lastra a Signa. L’industria del cappello diventa la principale attività manifatturiera del Granducato di Toscana, impegnando un terzo della sua superficie coltivabile e dando lavoro remunerato a circa 150.000 persone. Già alla metà del ‘700 fiorisce il commercio della paglia con l’estero, uno dei primi casi di esportazione di materie prime dal nostro Paese; ma si esporta anche il prodotto finito.

Il salto avviene nel 1840, quando il granduca Leopoldo II vuole che la strada ferrata tra Firenze e Livorno, nota come “Leopolda” e prima in Italia con valenza commerciale, abbia una stazione a Signa per favorire l’imbarco di paglia e cappelli dal porto marittimo, verso rotte europee e transoceaniche. Dopo meno di un secolo, nella seconda decade del Novecento, la produzione di cappelli di paglia, prevalentemente da uomo, ha raggiunto la cifra di 35 milioni di pezzi, esportati soprattutto negli Stati Uniti.

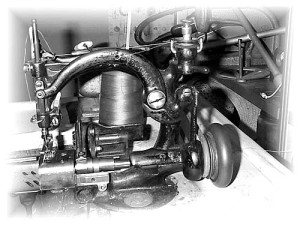

Poi la storia recente, fatta di innovazione, creatività, ricerca di nuovi materiali che mantengano viva, rinnovandola, la tradizione. La paglia non si coltiva più in Italia ma si compra in Cina, così come di produzione estera è gran parte delle altre materie prime, soprattutto fibre vegetali, ma anche feltro, lana e cachemere. Ciò malgrado il cappello, non più solo di paglia, resta espressione tipica del made in Italy grazie all’artigianalità delle lavorazioni, dove la mano, essenzialmente femminile, è lo strumento principale, talvolta aiutata da piccole e apposite macchine da cucire prodotte dalla fine dell’Ottocento a New York e in Germania e anche da qualche piccola azienda locale. Quelle di mezzo secolo fa sono tuttora in uso, come le forme di legno o alluminio per forgiare e stirare i cappelli

Superata la crisi del ’29 e poi quella, ancora più grave per il settore, degli anni ’50 e ’60 indotta dal mutamento radicale di usi e costumi, oggi il distretto del Cappello di paglia di Firenze, che risponde a una richiesta altamente qualificata da parte delle più importanti griffe a livello internazionale, conta 40 aziende, 500 addetti che con l’indotto diventano 800 e ha un fatturato annuo di 80 milioni di euro, dovuto per oltre il 70% a export. Nel 1986 si è costituito il Consorzio “Il Cappello di Firenze”, nell’ambito della Sezione Paglia e Cappello dell’Associazione Industriale provinciale, per tutelare e promuovere con la partecipazione ai più prestigiosi eventi nazionali e mondiali nel campo della moda un prodotto sempre più ricercato e di qualità. Venti le aziende aderenti, per lo più di origini centenarie, tra fabbriche di cappelli, importatori di materie prime, produttori di trecce o altri ornamenti ma anche di macchinari. Di piccole dimensioni, contano ciascuna dai 3 ai 30 addetti, hanno un fatturato annuo da 500 mila e 5 milioni di euro e si avvalgono di una quarantina di aziende artigiane contoterziste, di produzione e commercio, per la fornitura di trecce, nastri e altre materie prime.

Tra le iniziative recenti che hanno visto la partecipazione del Consorzio le mostre “Il cappello fra arte e stravaganza” alla Galleria del Costume a Palazzo Pitti, “Artigianato e Palazzo” al giardino Corsini e la rassegna “I Hats” presso la sede Ice a New York (2014); la mostra “Il cappello nel cinema” presso l’Istituto di Cultura italiana di Los Angeles (2013), il cui successo è stato festeggiato quest’anno presso la Biblioteca del Comune di Signa, dove  ha sede anche il Museo della Paglia e dell’Intreccio Domenico Michelacci. L’evento ha visto l’esposizione dei cappelli realizzati dalle aziende del Consorzio per film celebri di importanti produzioni hollywoodiane e successi del cinema italiano come “Pretty Woman”, “Un tè con Mussolini”, “Valmont”, “La mia casa è piena di specchi”, “Mangia, prega, ama”, “La migliore offerta”, “La grande bellezza”. Del 2013 anche il riallestimento per il Teatro Comunale fiorentino dell’operetta “Il Cappello di Paglia di Firenze” di Nino Rota.

ha sede anche il Museo della Paglia e dell’Intreccio Domenico Michelacci. L’evento ha visto l’esposizione dei cappelli realizzati dalle aziende del Consorzio per film celebri di importanti produzioni hollywoodiane e successi del cinema italiano come “Pretty Woman”, “Un tè con Mussolini”, “Valmont”, “La mia casa è piena di specchi”, “Mangia, prega, ama”, “La migliore offerta”, “La grande bellezza”. Del 2013 anche il riallestimento per il Teatro Comunale fiorentino dell’operetta “Il Cappello di Paglia di Firenze” di Nino Rota.

“Questa realtà evidenzia con chiarezza due dati – afferma Roberto Pistonina, segretario generale Cisl di Firenze e Prato. In primo luogo che la nostra economia oggi è trainata soltanto dall’export, mentre i consumi interni languono; e questo è un problema serio. In secondo luogo che l’eccellenza viene premiata, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e che questa è la strada da percorrere. Saremo vincenti solo attraverso la qualità, tentare di competere con bassi salari e bassi costi non ha futuro. In più – aggiunge Pistonina – bisogna smettere di mortificare la manualità, come da troppi anni si fa in questo Paese. Non si compete solo con l’innovazione tecnologica. La storia del cappello di paglia fiorentino, come peraltro, e in dimensioni ben maggiori, quella del distretto della pelle, dimostra che il manifatturiero di qualità funziona eccome”.

Grevi

Come agli albori di un’Italia appena nata, a Signa, sotto l’ombra della ciminiera in mattoncini rossi da cui uscivano i fumi delle caldaie a carbone che riscaldavano i locali della fabbrica, si continua a produrre cappelli. Oggi è la quarta generazione a custodire le tradizioni della famiglia Grevi, cappellai dal 1875, quando ancora i cappelli erano quelli di paglia, la paglia era quella del grano locale intrecciata a casa o nelle aie contadine dalle trecciaiole e i semilavorati si mettevano al sole ad asciugare, per schiarire il colore.

Da allora molte cose sono cambiate, ma non la manualità e l’abilità professionale richieste per una produzione che tuttora richiede ago, forbici e filo, o poco più: come le piccole macchine da cucire in ferro nero, ancora quelle di 40, 50 anni fa, che paiono giocattoli ma non lo sono perché, guidate dalle mani e dagli occhi esperti delle lavoranti, contribuiscono a dare forma e vita al prodotto finale.

Non sono entrate nuove tecnologie dalla porta d’ingresso, che appena varcata ti fa conoscere in una bella foto d’epoca nonna Ada, modista, che lavorava a casa per Silvano, padrone dell’azienda e suo futuro sposo. Qui non si parla di produzioni industriali, quello dei cappelli è un settore a basso contenuto tecnologico, compensato dall’artigianalità manuale; dall’attenzione estrema al cucito e al guarnito; dalla qualità delle materie prime; dalla creatività e dalla fantasia di chi disegna sempre nuovi modelli.

Questo compito oggi spetta a Roberta, che inventa combinazioni di materiali e colori e tra rocche di nastri e treccine e rotoli di tessuti dirige, con i fratelli Silvana e Giuseppe, l’attività di famiglia. Quindici dipendenti di cui 4 modiste, 4 collaboratori cui si aggiungono una trentina di lavoranti a domicilio provvedono all’intera produzione, dal taglio alla cucitura, alle guarnizioni, ai drappeggi, alle decorazioni e alla stiratura – anch’essa fatta con le mani che “stendono” il cappello su forme di legno o di alluminio per poi passarlo in forno a deumidificare– per finire con il lavoro commerciale e di spedizione.

Questo compito oggi spetta a Roberta, che inventa combinazioni di materiali e colori e tra rocche di nastri e treccine e rotoli di tessuti dirige, con i fratelli Silvana e Giuseppe, l’attività di famiglia. Quindici dipendenti di cui 4 modiste, 4 collaboratori cui si aggiungono una trentina di lavoranti a domicilio provvedono all’intera produzione, dal taglio alla cucitura, alle guarnizioni, ai drappeggi, alle decorazioni e alla stiratura – anch’essa fatta con le mani che “stendono” il cappello su forme di legno o di alluminio per poi passarlo in forno a deumidificare– per finire con il lavoro commerciale e di spedizione.

Fino agli anni ’30 anche la ditta Grevi lavorava soltanto la paglia. Ma quando gli effetti della crisi del ’29 si sono fatti sentire, facendo crollare sui mercati internazionali le vendite dei cappelli da uomo, si è passati a un’ampia varietà di materiali. Oggi da Grevi si lavorano trecce di tessuto e di gros-grain, di canapa e altre pregiate fibre naturali e artificiali importate dalla Cina e lana ricavata dall’agnello toscano, realizzando circa  120.000 pezzi l’anno: 80% donna, 15% bimbo e 5% per uomo. Tutto con il proprio brand. “Fino agli anni ’80 – racconta Giuseppe Grevi, co-proprietario dell’azienda di famiglia e Presidente del Consorzio “Il Cappello di Firenze” – eravamo prevalentemente terzisti, si lavorava per altri marchi, grandi catene americane e giapponesi, stilisti. Quando gli stilisti hanno cominciato a delocalizzare abbiamo provato a produrre con etichetta propria e oggi il nostro brand copre il 100% della produzione”.

120.000 pezzi l’anno: 80% donna, 15% bimbo e 5% per uomo. Tutto con il proprio brand. “Fino agli anni ’80 – racconta Giuseppe Grevi, co-proprietario dell’azienda di famiglia e Presidente del Consorzio “Il Cappello di Firenze” – eravamo prevalentemente terzisti, si lavorava per altri marchi, grandi catene americane e giapponesi, stilisti. Quando gli stilisti hanno cominciato a delocalizzare abbiamo provato a produrre con etichetta propria e oggi il nostro brand copre il 100% della produzione”.

Su un fatturato annuo di 3 milioni di euro l’export, importante per i flussi finanziari, incide per il 75%, in primo luogo verso l’Europa e poi Giappone, Cina, Stati Uniti, Corea ed è grazie a questo che i conti possono quadrare. Anche se il bilancio 2014 potrebbe chiudere leggermente in calo, Grevi regge alla crisi. Per quanto oggi “tra crisi, strapotere dei grandi marchi e concorrenza su internet i tempi siano duri”, come afferma Grevi, da Signa il brand raggiunge i più prestigiosi store in Europa, Usa e Asia, è venduto nei due negozi monomarca di Parigi e Firenze, partecipa alle principali fiere dell’alta moda e veste le teste più glamour del mondo, da Brad Pitt a Naomi Campbell, da Laetitia Casta a Charlotte Casiraghi. Importante è anche il rapporto con il cinema: è firmato Grevi il cappello di rose di Sofia Loren nella recente produzione “La mia casa è piena di specchi”, così come quelli che si ammirano in film di successo come “Valmont” (1889), “Pretty Woman” (1990), “Un tè con Mussolini” (1999) e altre pellicole di Franco Zeffirelli: “My House in Umbria”, “Callas Forever”. Cinema e non solo. Anche il teatro rende omaggio ai cappelli Grevi, come quelli realizzati per il musical di Nino Rota “Il Cappello di Paglia di Firenze”, sponsorizzato dal Consorzio e riallestito nel luglio scorso per il Maggio Fiorentino; e per la protagonista dell’opera “Manon Lescaut” nell’ultima rappresentazione andata in scena sotto la direzione di Riccardo Muti all’Opera di Roma.

Tesi

Da Signa a San Piero a Ponti, nel Comune di Campi Bisenzio, il passo è breve. Si è sempre nella ristretta area della provincia fiorentina che è patria per eccellenza dei cappellai. Stando agli archivi parrocchiali l’azienda oggi diretta da Giacomo Tesi è nata nel 1850, quando Pietro fondò una piccola ditta specializzata nella produzione e commercio di trecce e cappelli di paglia, che alla fine del secolo si era già conquistata una posizione preminente sui mercati europei e americani.

La spinta a ingrandire e ammodernare la fabbrica con nuove attrezzature fu forte: era il periodo d’oro dei cappelli “a canotto” fatti con paglie pregiate italiane e, già allora, orientali e il mercato era in crescita. L’azienda, con Luigi e Guido Tesi, fu abile nei decenni successivi ad anticipare la domanda di novità dei clienti introducendo nuovi modelli e, soprattutto, un nuovo materiale: il panama, fibra di una particolare specie di palma nana intrecciata a mano che ha dato nome all’omonimo cappello. Si consolidò così il prestigio dei Fratelli Tesi sui mercati internazionali, soprattutto del Centro e Nord America, nel commercio di materiali grezzi e lavorati.

Un cambiamento radicale fu imposto dalla crisi del cappello avvenuta con il boom economico del secondo dopoguerra e l’avvento di nuovi stili di vita e di abbigliamento, della motocicletta e dell’automobile, decapottabile o non, ma comunque incompatibile con copricapo di ingombranti dimensioni. Le generazioni che si susseguono alla guida dell’azienda, oggi alla quinta, sono ancora una volta abili a superare gli ostacoli lanciando nuovi prodotti: come i più pratici ma raffinati tribly in feltro e tessuto, cappelli in pelliccia sintetica e pelli vegetali, mentre panama e paglia seguitano a coprire la domanda estiva.

“Gli anni ’50 e ‘60 hanno visto una vera falcidia tra i produttori di cappelli, qui nell’area una dozzina chiusero i battenti, industriali o familiari, soprattutto se lavoravano solo per il mercato interno – dice Giacomo Tesi – e le poche sopravvissute oggi si dividono una nicchia di mercato”. Una nicchia riservata alle produzioni artigianali di alta qualità che hanno cavalcato ricerca di nuovi modelli e materiali, creatività e originalità; hanno salvaguardato la manualità delle lavorazioni (con la sola eccezione di alcune macchine automatiche necessarie per i tessuti in certe fasi di lavorazione), tutte rigorosamente made in Italy; hanno puntato a una forte presenza sui mercati  internazionali. Anche Tesi Hats (2 milioni e mezzo di euro di fatturato annuo, di cui due terzi dall’export in Europa, Usa, Asia e altri paesi dell’Estremo Oriente; circa 80.000 pezzi prodotti all’anno al 70% per uomo, oltre alla commercializzazione in esclusiva di marchi terzi stranieri) raggiunge i mercati mondiali lavorando per le più note maisons della moda.

internazionali. Anche Tesi Hats (2 milioni e mezzo di euro di fatturato annuo, di cui due terzi dall’export in Europa, Usa, Asia e altri paesi dell’Estremo Oriente; circa 80.000 pezzi prodotti all’anno al 70% per uomo, oltre alla commercializzazione in esclusiva di marchi terzi stranieri) raggiunge i mercati mondiali lavorando per le più note maisons della moda.

Da un centinaio di addetti fino al secondo dopoguerra, quando si lavorava soltanto la paglia e la produzione era stagionale, successivamente si è scesi a 25 dipendenti e 4 lavoranti a domicilio, “il livello che risponde alle esigenze di oggi”, dice Tesi, che anche nella crisi ha voluto mantenere intatta l’occupazione, fatta di personale esperto con lunghi anni di anzianità lavorativa, cui si è aggiunto qualche neo-assunto, che apprende per affiancamento. Come hanno fatto tutti. Come ha fatto Giuseppe Giannino, entrato ragazzo apprendista 30 anni fa e oggi caporeparto responsabile del settore paglia in tutte le sue fasi, fino alle spedizioni del prodotto finito.

Ora in azienda sono attivi i contratti di solidarietà stipulati con le organizzazioni sindacali. “Un’azienda aperta al sindacato – dice Luigi Ceglia, segretario della Femca Cisl di Firenze presente con alcuni iscritti – e ben radicata sul territorio dove rappresenta una delle maggiori realtà nel settore. Un’azienda che nella sua lunga storia ha fatto pochissimo ricorso ad ammortizzatori sociali ed è in crescita sotto il profilo occupazionale, con 4 o 5 unità lavorative in più rispetto a pochi anni fa”.

Marzi

Cappelli da Oscar e teste coronate per Marzi Firenze, marchio affermato nella produzione di cappelli da donna, nato da un singolare connubio tra il capoluogo toscano e Parigi, dove Spartero Bargioni si trasferisce nei primi anni ’20 del secolo scorso deciso a imparare, nella capitale della moda, l’arte del cappellaio. Al suo ritorno, nel 1926 la grande casa di famiglia a Campi Bisenzio diventa sede produttiva, con le figlie che s’impegnano nello sviluppo organizzativo e stilistico della società.

La svolta decisiva nella storia del marchio arriva negli anni ’50, quando Ivonne e Rosanna si sposano con i due fratelli Marzi. Nel giro di pochi anni l’azienda si afferma come una delle prime realtà italiane nel mondo nel settore dei cappelli, grazie alla capacità di coniugare la tradizionale lavorazione artigianale della paglia con una ricerca, spinta all’estremo, di nuovi materiali, nuove combinazioni e stili d’avanguardia. Paglia e crino, rafia, gli esotici buntal e parabuntal, sisal e parasisal formano trame ecologiche mentre piume di marabout, velette, fiori e pizzi, gros-grain di raso, fili di lurex, petali d’organza e nuvole di tulle un po’ retro guarniscono panama, cloche, calotte, fedora, toque e falda larga. Tra i materiali, per le produzioni invernali, che si ampliano a baschi e colbacchi, anche panno e feltro leggero, pelle, pile, cachemere, velluto, angora e lana in tutte le sue declinazioni. Ma il vanto maggiore dell’azienda è l’uso “maglina di Firenze”, un particolare tipo di paglia che non viene più prodotta ma è tuttora custodita nei magazzini e talvolta utilizzata per modelli esclusivi a falda larga.

Marzi Firenze, con una produzione di circa 30.000 pezzi all’anno e un fatturato annuo di 1 milione e 200.000 euro dovuto per l’85% a export, si avvale di fornitori di materie prime locali o d’importazione e di semilavorati accuratamente selezionati. Come nelle altre piccole imprese del distretto della paglia, il team è di tipo familiare. Al vertice la terza generazione con l’ad Alessio Marzi, mentre progettazione e creazioni sono affidate alla stilista Rosanna Marzi, supportata da giovani collaboratori e artigiani che portano il loro contributo di esperienza e competenza. Nell’organico, 12 dipendenti di cui 10 sono donne (ridottosi negli anni ma consolidato nell’ultimo periodo) ogni figura ha competenze specifiche – dalla progettazione, al disegno, alla realizzazione del cappello finito e delle finiture – che si tramandano alle nuove leve.

Da Campi Bisenzio i cappelli Marzi hanno raggiunto più di 100 punti vendita in Italia e nel mondo, tra corner nei più prestigiosi store di Londra, Parigi, Stati Uniti, Mosca, Istanbul, Ginevra e vetrine delle più esclusive boutiques.

Da Campi Bisenzio i cappelli Marzi hanno raggiunto più di 100 punti vendita in Italia e nel mondo, tra corner nei più prestigiosi store di Londra, Parigi, Stati Uniti, Mosca, Istanbul, Ginevra e vetrine delle più esclusive boutiques.

Ma “oggi le prospettive sono incerte per una serie di fattori: la crisi, le condizioni climatiche e il cambio euro/dollaro”, dice l’amministratore delegato. “ E’ la solida tradizione aziendale che ci permette di rimanere saldi e rafforzarci, perché la crisi si è sentita in modo deciso, soprattutto sul mercato interno”, afferma ancora Marzi, secondo il quale nel nostro paese “non si fa abbastanza, anzi non c’è una sensibilità particolare nei confronti delle aziende artigianali”.

Della solida tradizione aziendale fanno parte numerosi riconoscimenti. Qualità, eleganza e creatività sono state premiate fino a ornare teste regali, fra cui tutta la componente femminile della famiglia reale inglese, Carolina di Monaco e Maddalena di Svezia. Sui Fratelli Marzi sono piovuti anche gli Oscar, culminati nella partecipazione alla Notte degli Oscar 2014 con “La grande bellezza”, vero inno al made in Italy, dove i loro cappelli sono stati prescelti da Daniela Ciancio, costumista di Paolo Sorrentino, per poggiarsi sulle teste vacue dei personaggi interpretati dalle attrici protagoniste. Ma le luci della ribalta si erano accese per l’azienda fiorentina anche nel 2013, con “La migliore offerta” di Giuseppe Tornatore, che si è conquistato il David di Donatello e altri premi.

Mazzanti

Benvenuti nel leggiadro mondo delle piume e dei fiori di seta, tra mille colori, forbici e colla, vecchi cassetti, scatole, etichette, vetuste valigie di cartone che portavano in giro i campionari, stampini di ferro per fare “mughetti”, “stelline”, “violette”, “boccioli”, “myosotis”, “garofani”, “margherite”. E insieme creatività e fantasia, antichi saperi consolidati in maestria, abilità manageriale, iniziativa e capacità imprenditoriale.

Tutto questo è raccolto in una piccola azienda artigianale alla periferia nord di Firenze, dove Duccio Mazzanti non ha voluto cancellare i segni del tempo quando ha assunto l’eredità della famiglia per proiettarla nel mondo.

Mazzanti Piume, fondata nel 1935 dalla nonna Natalina Acciai, maestra nel campo delle piume e dei fiori artificiali da applicare ai cappelli delle nobildonne fiorentine, è giunta alla terza generazione: quella dei 40enni, studi universitari in Italia ed esperienze all’estero prima di prendere le redini di un’antica impresa. Con l’aiuto del padre Maurizio e di sette dipendenti con diverse mansioni, dai 25 ai 50 anni, tutte donne tranne il tintore,  cresciute e formate sul posto di lavoro, nell’atelier di Duccio si lavorano oggi 5-600 chili di piume l’anno, prodotto di scarto dell’industria alimentare acquistato al grezzo e selezionato manualmente in Cina, proveniente da animali allevati e non in via di estinzione, secondo la convenzione Cites di Washington del 1973: galli, tacchini, oche, fagiani, anatre, pernici (data la tipologia della produzione l’azienda non lavora piumette da imbottitura). Vengono invece dal Sudafrica le piume di struzzo, periodicamente tagliate dalla coda.

cresciute e formate sul posto di lavoro, nell’atelier di Duccio si lavorano oggi 5-600 chili di piume l’anno, prodotto di scarto dell’industria alimentare acquistato al grezzo e selezionato manualmente in Cina, proveniente da animali allevati e non in via di estinzione, secondo la convenzione Cites di Washington del 1973: galli, tacchini, oche, fagiani, anatre, pernici (data la tipologia della produzione l’azienda non lavora piumette da imbottitura). Vengono invece dal Sudafrica le piume di struzzo, periodicamente tagliate dalla coda.

Le piume sono la materia prima con cui, opportunamente lavorata, tinta o laccata, attorcigliata in boa o incollata a mano su tessuti, asciugata all’aria in cortile o negli essiccatoi, si realizzano le più svariate e fantasiose creazioni: cappelli e ornamenti, abiti e pellicce, cerchietti e acconciature per capelli e collari, vere piccole opere d’arte lanciate (“un po’ per scherzo, un po’ per sogno e un po’ per voglia”, dice Duccio Mazzanti) con il nuovo brand proprio Nanà, nickname di nonna Natalina. Il fatturato è dovuto all’export in tutto il mondo, veicolato dai semilavorati in piuma realizzati a misura per le grandi griffe della moda: Gucci, Cavalli, Ferretti, Nina Ricci, Saint Laurent, Guess, Ralph Lauren, Louis Vuitton. “Siamo tra gli ultimi artigiani della piuma rimasti – spiega il titolare – grazie alla versatilità che ci distingue lavoriamo come terzisti per l’alta moda, ma anche con creazioni per il cinema, il teatro e la televisione”.

Del resto la strada dell’internazionalizzazione non è nuova. L’aveva già aperta Maurizio, reagendo alla crisi del cappello negli anni ’50 e ’60 con la lavorazione di boa per costumi di scena: burlesque, teatro e cabaret come Moulin Rouge, Cabaret Eve e Casino de Paris.

Presente alle più note esposizioni nazionali e internazionali legate alla moda, Mazzanti Piume vanta tra i suoi primati la produzione dei pennacchi per le Guardie svizzere del Papa dal 1956, mentre a testimonianza dello storico legame tra piume e cinema basta ricordare la piuma svolazzante di “Forrest Gump” (1994) e la magica piuma bianca di “Dumbo” (1941) con cui l’elefantino della Disney credeva di poter volare.

Molto tempo è passato da quando Nanà batteva i petali dei fiori sugli stampini in ferro realizzati dal marito Lelio Mazzanti, meccanico alle Officine Galileo di Firenze, come la moglie di Metello in sciopero che, per arrotondare le entrate, batteva di sera col martellino fiorellini per le modiste. Non c’è più Pratolini, il neorealismo è storia della letteratura. Ma la manualità e l’artigianalità delle produzioni sembrano essersi fermate nel tempo, affascinando giovani studenti che escono dal Polimoda e altri istituti professionali e chiedono di entrare per uno stage. Stanno 6 mesi, a rotazione e quando si crea lo spazio restano in azienda con un contratto di apprendistato.

E ora? “Con la crisi le difficoltà ci sono e la Cina entra dappertutto, ma l’Italia non può permettersi di perdere queste produzioni artigianali né di devastare la manualità come ha fatto finora, sennò scompare il lavoro”, afferma Mazzanti. “Noi andiamo avanti grazie all’alta qualità e alle esportazioni, ma oggi i committenti prima di fare un ordine ci pensano due volte – continua – proviamo a tenere duro per un paio di anni, sperando che prima o poi ripartano gli investimenti. Il mio sogno è consegnare l’azienda alla prossima generazione”.